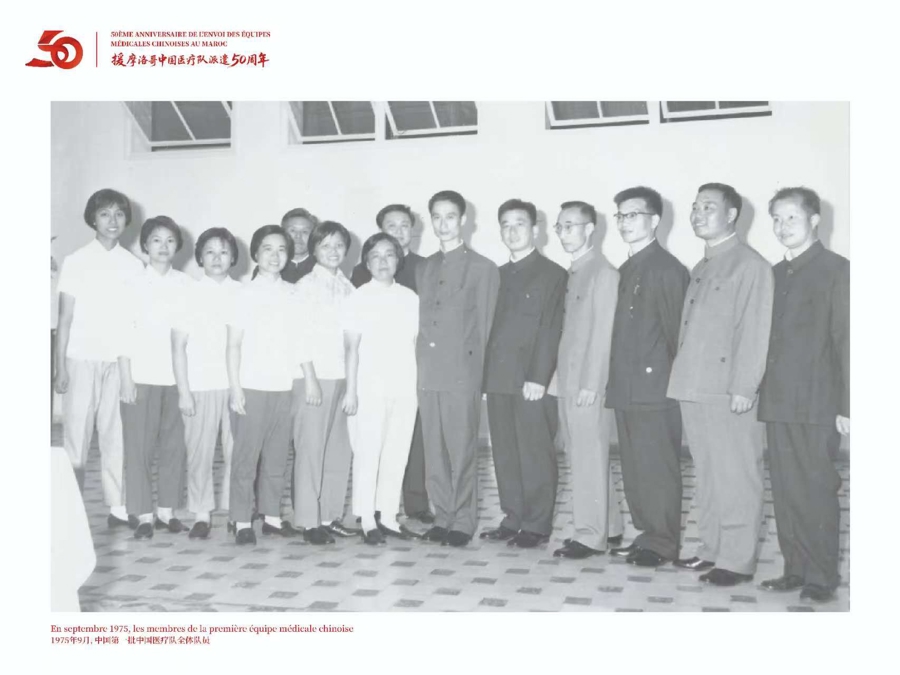

上海是中国最早参与援外医疗工作的省市之一,1963年开始上海就参与援外医疗队派遣工作。1975年,根据国家统一部署,由上海组建援摩洛哥中国医疗队。

五十年来,一代又一代中国白衣天使远赴北非、接续奉献,用精湛医术生动诠释“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国医疗队精神,在异国谱写大爱之歌。

7月15日,援摩洛哥中国医疗队派遣50周年系列活动在摩洛哥首都拉巴特举行。活动发布了“卫生健康伙伴行动”五项初步共识,举行了“中摩卫生合作项目——中医合作中心”挂牌仪式、救护车捐赠仪式等。

“我能看见了”

7月的舍夫沙万,阳光如往常一样倾泻在那片蓝色山城的每个角落。

在穆罕默德五世医院,上海交通大学副校长、上海交通大学医学院院长、中国工程院院士范先群带领上海专家组,在此开展了为期2周的“光明行”眼科义诊活动。

当法蒂玛眼上的纱布被轻轻揭开的那一刻,她眨了眨眼,睫毛微微颤抖,仿佛怕惊扰了久违的光明。

“你看得清吗?”范先群伸出5根手指,在她眼前晃了晃。她也伸出5根手指回应;范院士伸出2根,她也伸出了2根。

“看见了……真的看见了……”她喃喃道,手指无意识地攥紧了衣角。70多岁的皱纹里蓄满了欣喜,她裂开嘴笑了。这位老人受白内障困扰多年,视力仅剩光感。当得知中国医生要来开展眼科义诊,便在家人陪同下来到穆罕默德五世医院。

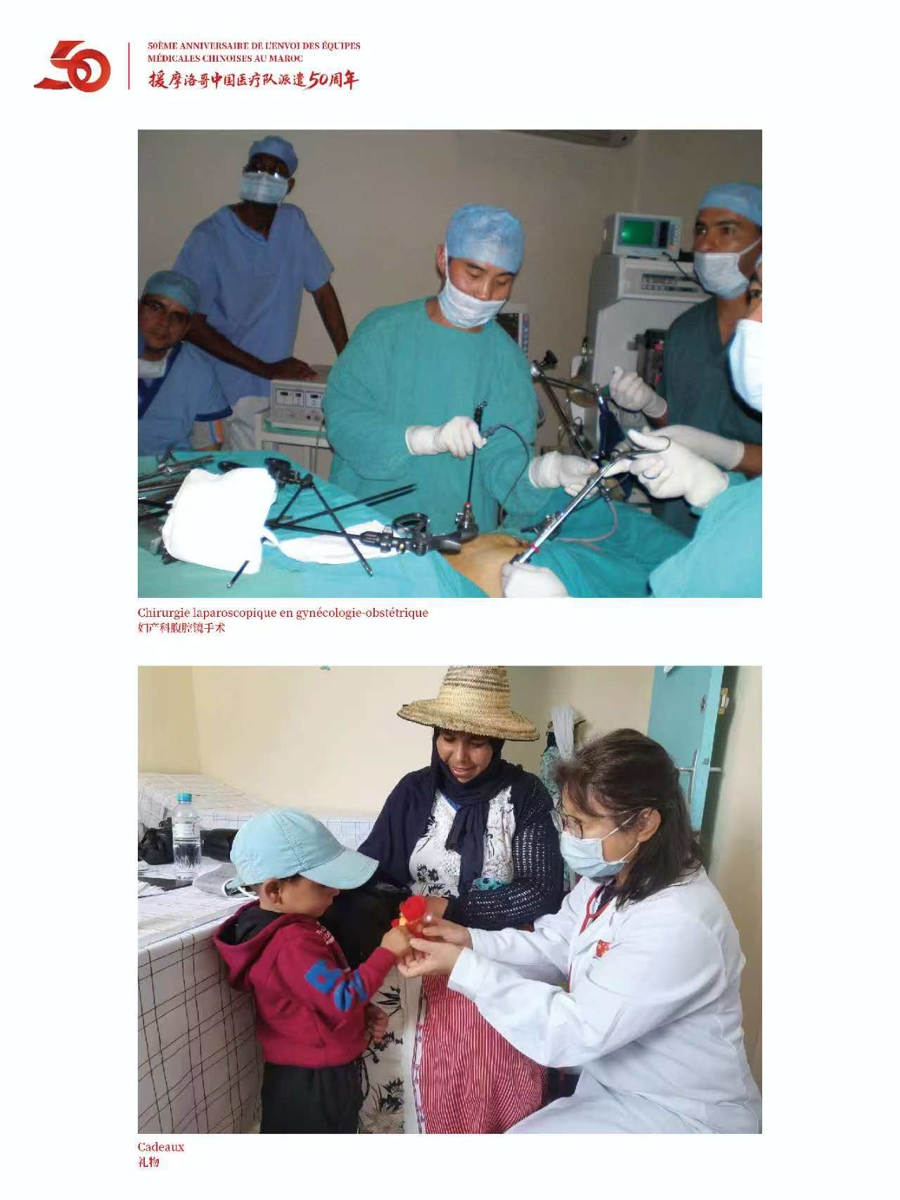

揭开纱布,重见光明。这是“光明行”眼科义诊活动中的感人一幕。“上海专家组与摩洛哥眼科医生同台手术,为337名白内障患者实施了复明手术,提高了技术,收获了友谊。”专家组郭涛医生告诉记者。

专家组苏蕴医生看着那些重获光明的患者,感触颇深:“医学的真谛从来不分国界。许多复查的患者见到我们就红了眼睛,有的紧紧攥着我们的手不肯放开,有的颤抖着亲吻我们的手背,有的还紧紧地拥抱我们。”

守护新生之声

在摩洛哥哈姆纳省中心医院,一声声清脆的仪器提示音,正悄然改变着新生儿的命运。这声音,连接着中国医疗队的智慧与坚守,也承载着摩洛哥家庭对健康未来的期盼。它标志着一个守护“新生之声”的系统工程,正由中国医疗队与摩洛哥携手,从无到有,破土萌芽。

一年前,一则关于马拉喀什首次开展“关注听力健康”流动医疗大篷车的新闻,引起了援摩医疗队本格里分队长刘峰的注意。这“首次”的报道,同样让总队长沙小苹陷入深思——单次活动覆盖面有限,但建立长期干预机制,能把筛查覆盖到全体新生儿。一个将中国“早筛早诊早干预”成功经验根植摩洛哥的构想由此产生。

汇集众人之力,一份凝聚着东方智慧的方案跃然纸上。

然而,合作之路并非坦途。面对摩方“为何提前筛查”“中国设备适用吗”“专科医生不足怎么办”等疑虑,中国医疗队以翔实的国际数据和中国辉煌成果为据,给予了精准的应答。最终,信任的桥梁架起,摩方将项目纳入合作目录。2024年金秋,合作协议正式签署。首批采购的便携式听力筛查仪历时4个月自上海安然运抵摩洛哥。

在环境嘈杂的产科病房中如何排除干扰又成难题。中国医生匠心独运:一隅僻室,杂物清空,门窗加封,硬是辟出一方符合诊断标准的静谧天地。

更大的挑战在于人员培训。摩方医护面对陌生技术,面露难色。中方团队多管齐下:上海专家远程授课阐释原理与筛查价值;提供图文并茂的法语操作指南;录制细致入微的实操视频,手把手传递经验。3个月,4名摩洛哥护士,从零起步,蜕变为独当一面的骨干,数据录入精准如斯,流程标准严丝合缝……

2025年3月3日是“世界听力日”,一个意义非凡的项目启动。截至6月,278名新生儿接受了这份来自中摩合作的“生命初检”。出生36小时内74.5%的初筛通过率,竟与中国本土数据惊人吻合,印证了技术与流程的成熟可靠。更令人振奋的是体系的力量:筛查时间从流动义诊的不确定,提前至生命降临的48小时黄金期内,无一遗漏;“筛查—登记—转诊”闭环当日形成,信息高效流转;高危新生儿被纳入长期关爱视野。

这份合作的深意,早已超越技术本身。上海市卫生健康委副主任罗蒙表示,上海顶尖医院的专家团队愿在助听器验配、人工耳蜗植入等深度干预领域提供支持,共同为孩子们构筑听见未来的坚实屏障。要让它成为非洲样本,推动纳入国家公共卫生优先事项,惠及更多人群。

民相亲在于心相通

时光拨回到1975年。来自仁济医院的张柏根作为上海首批援摩医疗队队长,带队来到塞达特开展医疗援助。他们还没来得及熟悉环境,就投入到白天门诊、晚上急诊全天无休的忙碌之中。无论是小毛病,还是大手术,甚至是护理,中国医生都冲在第一线。很多时候张医生都要身兼数职,既是普外科医生,又要治疗骨科患者,还协助妇产科医生手术……中国医生的口碑渐渐传播开来。

还有人,因为深深眷恋,回国了,又来了。东方医院的马良翰是一位援外医疗“老兵”,他7次援摩,将摩洛哥视为自己的第二故乡。他说:“作为一名中国医生,在异国他乡看到需要救治的病人,能竭尽所学帮助他们祛除病痛,挽救他们的生命,是一件非常有意义的事。小小银针,征服了当地民众,也成就了我职业生涯中的别样辉煌。”

国之交在于民相亲,民相亲在于心相通。时差、距离、语言,都无法冲淡中摩两国人民血浓于水的深情。

2023年9月8日深夜,摩洛哥马拉喀什大区遭遇了一场7.0级的强烈地震,这场突如其来的灾难牵动着中国医生的心。第194批援摩洛哥中国医疗队塞达特分队张建海、周珑、严以鸿等人来到了哈桑二世医院,毫不犹豫地卷起衣袖,每人完成了450ml献血。“中国好医生,我们会永远记住你们”……危难时刻,中国医疗队赢得了当地民众的称赞。

第196批援摩洛哥中国医疗队塞达特分队收到过一面锦旗,上面写着“至善至美,尽职尽责”8个大字,并附了一封感谢信,篇幅不长,但语言质朴,字里行间饱含着一位摩洛哥患者对中国医生的感恩和敬意。“这不仅是对我的认可,更是对中国援摩医疗队的肯定。”华山医院高堪达医生说。

上海市卫生健康委党组书记、主任闻大翔透露股E融,50多年来,上海共有197批、2025人次医务人员不畏艰苦、白衣执甲,薪火代代相传,用医术架起中摩友谊桥梁,为构建高水平中非命运共同体贡献出上海力量。

七星配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。